|

|

| 天花登山口、出発・帰着 | 錦鶏滝へ向かう 左・男滝、右・女滝 |

|

|

| 錦鶏女滝、男滝に比べ小さい | 錦鶏男滝 高さ60m、幅15m |

|

|

| 錦鶏男滝をあとにマイナーコースを登る | マイナーコースのためか踏み跡がほとんどない |

|

|

| 滝分岐、通常登山道に合流 | 通常登山道はよく整備されている |

|

|

| 稜線分岐、高校山岳部のランニング訓練に出会う | 稜線分岐と山頂間 |

|

|

| 山頂へと丸太段が続く | 山頂には20名はいただろうか |

|

|

| 山頂標識が素敵 | 正面後方のショウケン山に向かって稜線を板堂峠へ |

|

|

| 山口大のワンゲル部の練成 男30Kg、女20Kgの荷 | 稜線沿にはアップダウンが5〜6箇所 |

|

|

| 稜線沿い休憩所からの眺め、錦鶏湖と山口市街 | ショウケン分岐、右ショウケン山、手前に下る |

|

|

| 板堂峠 「クマ注意」は意外、これより萩往環に入る | 立派な道だが、貸切状態 |

|

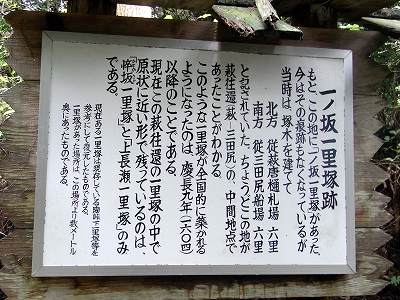

歴史の道〔萩往環〕 萩往環は萩市から山口市を通って防府市(三田尻)まで ほぼ直線状に結ぶ53Km(12里)の道をいう。 この道は江戸時代以前から部分的には利用されていたが、 江戸時代になり、毛利氏の萩築城と参勤交代制度の開始によって 萩と山陽道を結ぶ重要な道となった。幅約4m(2間)の道に 整備され、萩往環と呼ばれるようになった。 多くの人馬の往来に必要な設備として一理塚や御茶屋、 通行人取締にあたる口屋、往環の両側には往環松が 植えられていた。現在は、急な坂道や峠など 難所が多いため、廃道となった箇所が多くある |

| 車道を渡り再び萩往環 | |

|

|

| 右写真の説明 | 一の坂一里塚跡、萩〜防府(三田尻)中間点 |

|

|

| 一の坂御建場(六軒茶屋)跡 | 同左、藩主の駕籠をここに下ろした |

|

|

| 歴史に触れた山行はあと少し | この地域の萩往環はここまで、登山口(出発地点)と合流 |

|

|

| ヤマジノホトトギス | ギボウシ |

| 登山後、山口市内の瑠璃光寺に立ち寄る | |

| 〔瑠璃光寺〕 室町時代の中期、周防国(現在の山口市、防府市など)を 本拠とする守護大名・大内家の筆頭家老、陶(すえ)弘房の 菩提寺。山口市仁保に創建されたが、この地にあった大内義弘 の菩提寺・香積寺が元禄時代、萩に移りその跡地(現在地)に 移された。曹洞宗、本尊は薬師如来。 国宝〔瑠璃光寺五重塔〕 1442年、大内義弘を弔うために、その弟盛見がこの地にあった 香積寺境内に建立。室町時代中期における優れた建築の一つで 大内氏盛隆の文化を示す遺構。高さは31m、室町時代のものとし ては装飾が少ない雄健なもの。後に瑠璃光寺が移ってきたので、 「瑠璃光寺五重塔」と呼ばれている。 |

|

| 保寧山・瑠璃光寺正門 | |

|

|

| 瑠璃光寺本堂 | 国宝・瑠璃光寺五重塔 |

|

〔若山牧水歌碑〕左の写真 はつ夏の 山のなかなる ふる寺の 古塔のもとに 立てる旅人 この歌は明治40年6月、牧水が21歳のとき、東京から郷里の 宮崎県に帰省の途中、この五重塔を訪れて詠んだもの。この時 同時に 山静けし 山のなかなる ふる寺の 古りし塔みて 胸ほのに鳴る の歌もつくっている。牧水は旅と酒を愛した遍歴の歌人とい われ明治、大正、昭和の三代にわたり活躍した。歌碑の書は 牧水夫人の喜代子の筆である。 |

| 瑠璃光寺境内にある若山牧水詩碑 | |