|

|

| 檜原山、麓からの眺め | |

|

|

| 登山口の池に映える紅梅 | 登山口の白梅、下界は落下中だが標高が高い故見ごろ |

|

|

| 登山口に通じる正平寺への鳥居 | 登山口、正平寺そば |

|

|

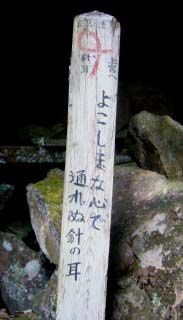

| 押別岩をくぐる | 針の耳、「よこしまな心」をあらためて |

|

|

| 針の耳(右上写真)に架かる岩 | 上宮、本堂は山火事により明治21年焼失 |

|

|

| 檜原山頂、三等三角点がある | 行者岩、下りコースは奇岩が多い、奥に窟がある |

|

|

| こうもり岩、ルビがなければ私には読めない、奥に窟がある | 名前のいわれを知りたい |

|

|

| 金刀比羅岩(こんぴらいわ) | 倒木のため大神宮があわれ |

|

|

| 千本かつら(桂)、株まわり10m、大分県天然記念物 | 千本かつらを後に700m戻り登山終了 |

| 檜原山歴史探訪 | |

| 正平寺(右の画像は正平寺講堂) 宗派:天台宗 本尊:阿弥陀如来、釈迦如来、十一面観音菩薩 崇竣天皇即位元年(587年)釈正覚上人が犬ヶ岳に 長福寺を創立し、後寺を当山に移し、一寺を建立した のがこの山の開創。天平勝宝4年(752年)勅願所と 定められ、以来山を檜原山、寺を正平寺と称するよう になった。 安和2年(969年)大講堂が建立され鎮護国家の祈願 道場とし、豊前山岳仏教修験霊場として英彦山、求菩 薩山とともに隆盛をきわめ、郡民崇敬の山であった。 現在の講堂は、明治35年(1902年)に復興したもの。 (正平寺、参拝のしおり抜粋) |

|

|

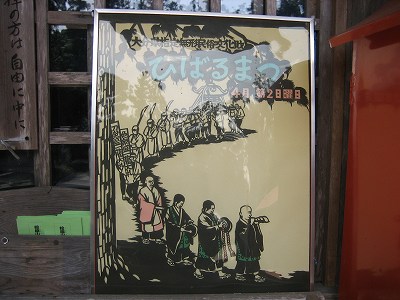

檜原まつ(神仏習合御田植祭) 五穀豊穣を祈願する神仏習合の祭りで、700年の伝統。 毎年4月上旬、正平寺寺領であった山麓の上川内、中畑 福祉の3集落の信者によって執行される。 講堂で法要の後、みこし3体の御神幸があり薙刀を持った 僧兵、僧侶、みこしのお練りの後、御田植式がある。 御田植式は水止め、田打ち、あぜぬり、しろかき等、苗代 準備から種子蒔までの所作が古式豊かに行われる。 現在は行われてないが、御田植式終了後マツ柱の行事が あった。約15mの柱に登り秘法を行う行事である。祭典の 重要儀式とされ檜原まつの名はこれに由来すると言われて いる。 (正平寺、参拝のしおり抜粋) |

|

|

| 檜原まつポスター、正平寺にて | 檜原まつのみこし、25cm×12cmの格納庫見物穴から撮影 |

この鳥居は山頂の檜原権現に寄進されたもの。 この鳥居は山頂の檜原権現に寄進されたもの。島木の部分に佛を表す梵字七文字を彫刻している きわめて貴重なもの。1669年 建立。 ※島木=上から二つ目、柱頭に乗っている横材 |

|

| 檜原山の梵字鳥居、文字は判然としない | 六地蔵〔正平寺境内〕 |

|

|

| 庚申塔(こうしんとう)、道教に由来する石塔〔正平寺境内〕 | 宝篋印塔(ほうきょういんとう)墓塔などの仏塔に使用〔山頂〕 |